Grundaspekte wirkungsorientierter, professioneller Stiftungsarbeit samt konkreter Anregungen für Stiftungen, wie sich die eigene Arbeit zeitgemäß interpretieren lässt.

Der Druck auf Stiftung wächst. Stiftungen müssen in der Lage sein, ihren Anspruch auf Legitimation und professionelles Stiftungsmanagement zu untermauern – durch nachweislich wirkungsorientierte Mittelverwendung.

Wirkungsorientierte Stiftungsarbeit ist stets ein Prozess und erfordert eine ausgearbeitete Förderlogik als Grundlage des eigenen Handelns. Dazu gehört die Bereitschaft, eigene Prozesse neu auszurichten, dafür ein konzeptuelles Fundament zu schaffen, interne Abläufe zu reformieren und das Selbstverständnis der Stiftung weiterzuentwickeln.

Der Druck auf Stiftungen wächst

Das von Stiftungen in Deutschland verwaltete Vermögen wird

auf über 100 Milliarden Euro geschätzt. Dennoch: Die Stiftungslandschaft ist

nicht allein von Wachstum und Sonnenschein geprägt.

Vor allem kleinere und auf

wenig formalisierte Weise geführte Stiftungen sehen sich zunehmendem Druck

ausgesetzt: Die Minuszinsen zwingen dazu, Mittel noch effektiver einzusetzen

als früher.

Gleichzeitig erwartet die Öffentlichkeit hohe Ergebnisqualität.

Einerseits achten Bevölkerung und Politik viel genauer darauf, wer eigentlich

von Steuervergünstigungen profitiert. Andererseits wird soziale Arbeit mehr

denn je unter dem Blickwinkel von Effektivität und Effizienz betrachtet.

Wirkung jenseits des Hype

Diese Herausforderungen lassen sich als Chance nutzen! Die geeigneten Mittel dafür sind Professionalisierung und Wirkungsorientierung. Neu ist Forderung nach Wirkung nicht mehr – der Begriff ist als Schlagwort mittlerweile weit verbreitet.

Das Gute: Eine Wirkung zu erzielen, einen gesellschaftlichen Unterschied auszumachen, liegt ohnehin im Eigeninteresse jeder Stiftung! Deswegen sollten sich Stiftungen vom Wirkungshype nicht unter Druck gesetzt fühlen.

Stiftungen sind keine identitätslosen Körperschaften. Sie sind dem Willen einer Stiftungspersönlichkeit verpflichtet, haben einen klaren, unverwechselbaren Auftrag und Zweck und oft auch eine eigene Tradition, die es hochzuhalten gilt.

Zum Glück bedeutet wirkungsorientierte, professionelle

Stiftungsarbeit keineswegs, die eigene, besondere Identität einem starren Schema zu opfern. Im Gegenteil: Eine eigene Wirkungslogik ermöglicht es, den eigenen Stil und die eigene Herangehensweise besonders klar zu bestimmen.

- Wie viel Risiko geht die Stiftung bei Förderprojekten ein?

- Wie detailliert werden Indikatoren bestimmt und an Förderpartner*innen angelegt?

- Welche organisatorische Freiheit gilt bei den Partner*innen als vertretbar, welche Formen interner Kontrolle entsprechen dem Selbstverständnis?

- Wie viel eigenes Engagement möchte sich die Stiftung zumuten, etwa bei der Durchführung von Wirkungsanalysen für geförderte Projekte?

– Diese Fragen stecken ein weites

Feld für unverwechselbare Stiftungsidentitäten und Förderstile ab.

Das

Besondere an einer wirkungsorientiert arbeitenden Stiftung ist, dass sie

geplante Maßnahmen systematisch mit gesellschaftlichen Resultaten in Verbindung

setzten kann. Für sie ergibt sich der individuelle Charakter der eigenen

Stiftungsarbeit nicht einfach, er beruht auf einer klaren Analyse und bewusster

Entscheidung.

Wirkung motiviert und legitimiert

Legitimation bekommt eine Stiftung nicht qua Satzung übereignet. Ihren Anspruch auf Gemeinnützigkeit muss sie sowohl gegenüber der Finanzverwaltung wie der Öffentlichkeit konkret einlösen können, durch Verweis auf ihre Stiftungsarbeit, ihre Prinzipien und vor allem ihre Arbeitsergebnisse und Fördertätigkeit.

Anders gesagt: Stiftungen müssen wirksam arbeiten, unabhängig von Größe und Fördervolumen. Und sie müssen das nachweisen können. Wirksamkeit hat sich zum Maßstab für professionelle Stiftungsarbeit und zum Hauptkriterium für Best Practice im Stiftungsbereich entwickelt.

Dabei geht es nicht nur darum, potenzielle Probleme rechtlicher oder steuerlicher Art zu vermeiden oder die Außendarstellung zu optimieren. Professionalisierung und Wirkungsorientierung sind weit mehr als eine Taktik institutionellen Risikomanagements. Im Kern handelt es sich darum, das Selbstverständnis und die eigene Rolle neu zu denken, um sehr fundamentale Fragen also.

- Bei Förderstiftungen drückt das veränderte Verständnis sich in der Bereitschaft aus, Wirkung als Maßstab der eigenen Arbeit zu akzeptieren. Das wiederum führt zu einer anderen, wertschätzenden Haltung gegenüber den Begünstigten der eigenen Förderarbeit. Sie sind keine Bittsteller und Empfängerinnen von Wohltaten, sondern Förderpartner auf Augenhöhe, denn sie ermöglichen das eigene Wirken. Die Stiftung agiert nicht als spendabler Finanzier, sondern als Wegbereiter, der aktiv, strukturiert und geplant gesellschaftlichen Wandel ermöglicht.

- Bei operativen Stiftungen entspricht dieser Einstellung die Bereitschaft, sich weniger am Selbstverständnis als vor allem am Erfolg der eigenen Arbeit zu messen.

Gemeinsam ist beiden Stiftungsformen, dass Wirkungsorientierung eine Frage der tatsächlichen Abläufe ist, nicht von Satzungslyrik und Sonntagsreden. Was zählt, ist nicht das Fördervolumen, sondern die Umsetzung in den Prozessen. Eine Stiftung, die Wirkungsorientierung konsequent zur Grundlage macht, beweist damit, dass ihre Einstellung zum eigenen Auftrag ins einundzwanzigste Jahrhundert passt – selbst wenn Auftrag und Tradition viel weiter zurückreichen.

Daneben stärkt Wirkungsorientierung auch die Motivation der Beteiligten. Es gehört zur menschlichen Grunderfahrung von Sinn, den Erfolg der eigenen Arbeit vor sich zu sehen. Es beflügelt auch eine Organisation, wenn ihre Arbeitsweise mit jeder Maßnahme greifbare Resultate nach innen und außen hervorbringt: echte Verbesserungen bei der Zielgruppe und spürbare Lernfortschritte für die Stiftung selbst.

Wirksamkeit als Prozess: Output, Outcome und Impact

Wenn in einer Stiftung Wirkungsorientierung etabliert werden soll, beginnt dieser Prozess sinnvollerweise mit dem Ausarbeiten einer expliziten Wirkungslogik.

Dieser Prozess markiert den strategischen Horizont für die Arbeit der Stiftung, denn die Wirkungslogik setzt Ressourcen und Leistungen (Inputs) in ein systematisches Verhältnis zu erreichbaren Zielen. So skizziert sie den Kurs für einzelne Förderprojekte und die Fördertätigkeit insgesamt.

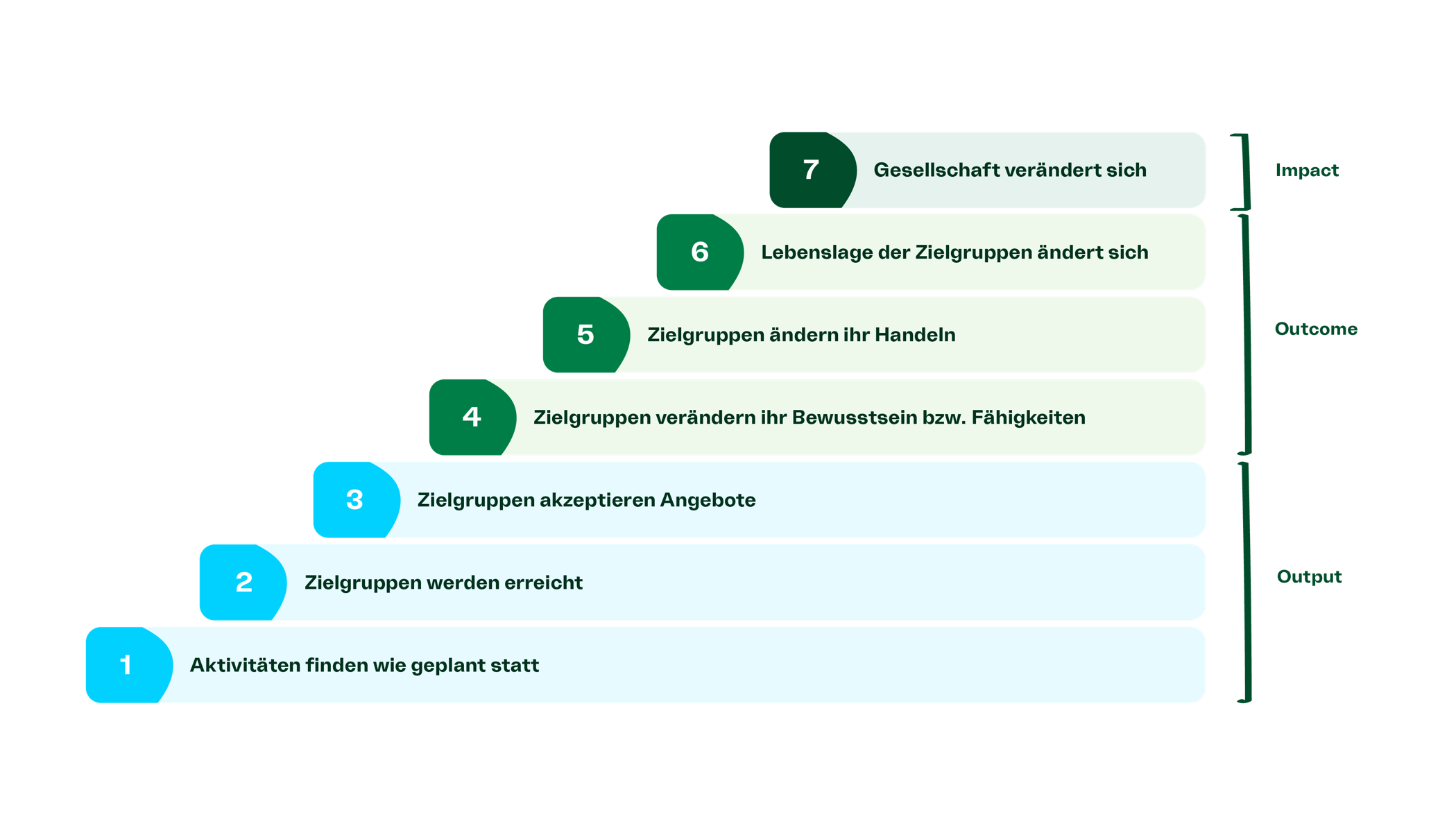

Das Grundkonzept der Wirkungslogik lässt sich in einem Stufenmodell abbilden (“Wirkungstreppe”, siehe Abbildung), das es für jede Stiftung individuell und konkret zu füllen gilt. Es zeigt, zu welchem Grad und in welcher Form Inputs tatsächlich Wirkung entfalten:

- Eine klar definierte Zielgruppe erhält durch die Förderung neue Fähigkeiten und Möglichkeiten. Dieser direkte Inhalt der Förderarbeit, die Angebote, Produkte und deren Nutzung durch die relevante Zielgruppe, lassen sich als Output beschreiben.

Auch die Zufriedenheit der Zielgruppe mit Angeboten und Produkten ist ein wichtiger Aspekt auf Output-Ebene. Output beschreibt Maßnahmen, ihre Durchführung und Akzeptanz, macht jedoch noch keine Aussagen dazu, wie diese Maßnahmen die Einstellung und das Verhalten der Zielgruppe verändern. - Output führt dazu, dass die Zielgruppe neue Verhaltensformen ausprägt. Das veränderte

Verhalten, Outcome genannt, bewirkt einen sozialen Aufstieg, verringert Konflikte und führt zu einer verbesserten Lebenslage.

Der Outcome ist das unmittelbare Ziel eines Förderprojekts: Erst, wenn das Ergebnis eines Förderprojekts als Outcome qualifiziert werden kann, lässt sich das Projekt als wirksam einstufen Outcome beschreibt eine erwünschte Änderung auf Ebene der Zielgruppe. - Im

Idealfall sorgt Outcome für einen Wandel der Gesellschaft und damit für Impact. Impact beschreibt Wandel auf

gesellschaftlicher Ebene und markiert den eigentlichen Zweck der Stiftungsarbeit

– eine bleibende, positive Veränderung.

Da Entwicklungen auf gesellschaftlicher Ebene von vielen Faktoren bestimmt werden, lässt sich ein kausaler Zusammenhang zwischen der Arbeit einer Stiftung und gesellschaftlichem Wandel allerdings oft nur schwer und oft auch gar nicht nachweisen.

Wert-Arbeit: Vision und Mission der Stiftung bestimmen

Das Konkretisieren von Wirkungszusammenhängen steckt den grundsätzlichen Raum an Möglichkeiten ab, in dem gemeinnütziges Engagement in einem konkreten Fördergebiet realisiert werden kann.

Der nächste Schritt professioneller, wirkungsorientierter Stiftungsarbeit besteht darin, die erarbeitete Wirkungslogik quasi als Seekarte zu nutzen, auf der nun die eigene Route skizziert werden muss. Weniger bildhaft ausgedrückt: Stiftungen müssen eine Strategie entwickeln, die festlegt, auf welchem Weg die Stiftungsziele erreicht werden sollen.

Grundlage der Strategie sind die Vision, die sich im Stifterwillen ausdrückt, die Mission, die mit dem Stiftungsvermögen verbunden ist und die Werte, die ihre Arbeit prägen. Diese fundamentalen Pfeiler der Stiftungsidentität kennzeichnen, wofür die Stiftung steht:

- Welchen gesellschaftlichen Idealzustand strebt die Stiftung an, was unternimmt sie dafür und auf welchen Überzeugungen basiert ihre Arbeit?

Diese Fragen lassen sich detaillierter fassen und werden damit zum Kristallisationspunkt der strategischen Ausrichtung:

- Welches Bild hat die Stiftung von der Zukunft? Welchen gesellschaftlichen Zustand strebt sie an?

- Was macht die Arbeit der Stiftung besonders?

- Wer sind ihre Zielgruppen?

- Welche Handlungsansätzen folgt sie (Fördertätigkeit, Themenanwaltschaft, Vernetzung, Verbreitung erprobter Ansätze etc.)?

- Wer sind Kooperationspartner*innen?

- Auf welche Region fokussiert die Stiftung?

- Auf welchen Überzeugungen basieren ihre Entscheidungen?

Diese Fragen sollten nicht nur einmal, sondern in regelmäßigen Abständen gestellt werden.

Der Bedarf, auf den Vision und Mission sich beziehen, kann sich ändern, der sinnstiftende Charakter beider Größen kann sich im Lauf der Zeit abnutzen. Dann muss die Stiftung sich neu ausrichten.

Strategische Wirkungsziele formulieren

Vision, Mission und Werte sind die Basis, um strategischen

Ziele für die Stiftungsarbeit zu formulieren. Diese Ziele beziehen sich auf

Outcome und Impact. Durch diese beiden Zieldimensionen wird definiert, wie die

Stiftungsarbeit die Lebenslage der Zielgruppe verbessern und dadurch einen

positiven gesellschaftlichen Wandel herbeiführen soll.

Strategische Ziele müssen konkret und für jedes Themenfeld,

in dem eine Stiftung aktiv ist, spezifiziert werden – eine wichtige Arbeit, die

entsprechende Sorgfalt erfordert. Nur klar definierte Ziele erlauben es, die

Zielerreichung zu überprüfen.

Natürlich ist es denkbar, auf ein klares konzeptuelles Scharnier zu verzichten, das Vision und Mission der Stiftung mit der praktischen Arbeit in einzelnen Förderprojekten in Bezug setzt. Die Auswirkungen wären jedoch fatal: Die Stiftung würde weniger systematisch agieren, Wirkungen blieben dem Zufall überlassen. Überprüfen könnte man sie in diesem Fall kaum noch.

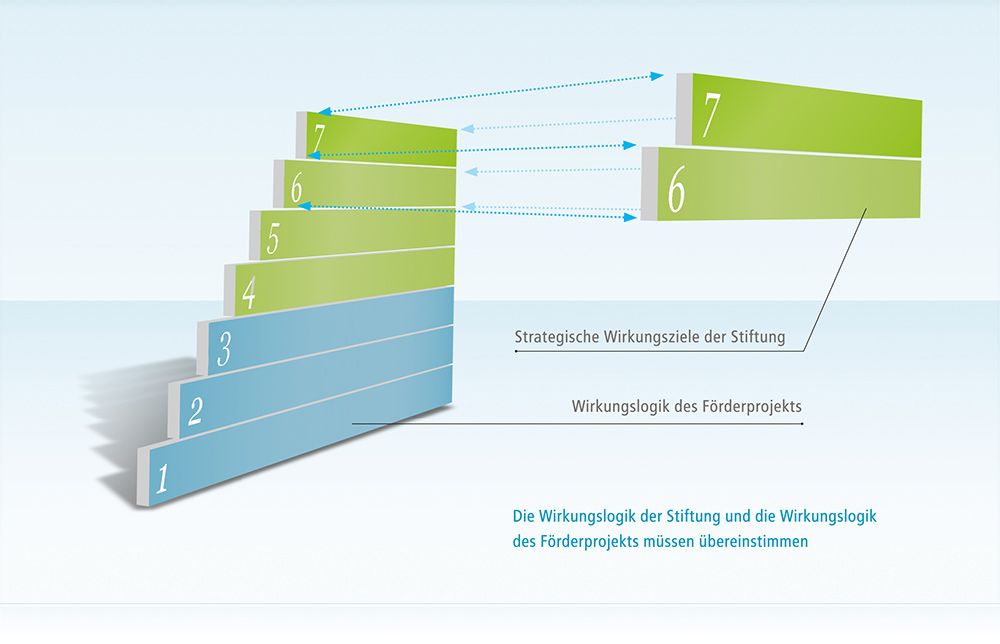

Förderlogik: Wirkungslogik und strategische Ziele

Professionelle, wirkungsorientierte Stiftungsarbeit berührt natürlich nicht nur Fragen der strategischen Selbstpositionierung. Sie wirkt sich auch sehr konkret auf die Selektion von Förderanträgen und die Zusammenarbeit mit den ausgewählten Förderpartnern aus. Andernfalls wäre sie von geringem Wert.

Die Entscheidung über eine Zusammenarbeit erhält durch eine wirkungslogische Herangehensweise und eine klare Stiftungsstrategie systematischen Charakter. Ein Projekt muss nicht nur allgemein dem Stiftungszweck entsprechen und zu Vision und Mission passen. Um gefördert zu werden, muss es sich vor allem wirkungslogisch darstellen lassen und in die

strategischen Ziele der Förderstiftung einfügen.

Kommt die Förderpartnerschaft zustande, zeichnet sich eine wirkungsorientierte, professionelle Zusammenarbeit zunächst einmal in der Einstellung aus, mit der beide Seiten sich begegnen: auf Augenhöhe. Diese Haltung prägt

- die Gestaltung der Zusammenarbeit,

- das Gestalten von Entscheidungsabläufen,

- das Festlegen von Zuständigkeiten und Rollen,

- die Abstimmung über Förderbudgets sowie

- juristische Regelungen wie Mitteilungspflichten und Haftungsfragen.

Gegenseitige Rechte und Pflichten sollten vertraglich in einer Fördervereinbarung fixiert werden. Deren Umfang und Inhalt hängt sehr vom Einzelfall und vom Fördervolumen ab.

Mindestens ebenso wichtig wie die formaljuristische Grundlage der Zusammenarbeit ist aber deren Atmosphäre. Nur wenn Prozesse etabliert werden, die laufende Kommunikation und eine obligatorische Abstimmung garantieren, wird ein Förderprojekt wirkungsorientiert ablaufen können.

Wie für jeden Aspekt der Zusammenarbeit muss dabei das richtige Verhältnis von Kontrolle und Vertrauen gefunden werden. Dabei einseitig den Kontrollaspekt optimieren zu wollen, führt in jedem Fall in die Irre, denn eine solche Taktik lähmt Effizienz und Kreativität auf Seite der Partner. Das ist das Gegenteil von Wirkungsorientierung.

Das für eine wirkungsorientierte Förderpraxis notwendige Vertrauen zeigt sich beispielsweise darin, dass nicht kleinteilige Mittelverwendungsnachweise und Aktivitätsprotokolle im Zentrum des Reporting stehen. Sinnvoll sind schlanke Berichtsanforderungen, die jedoch auf Wirkungstransparenz ausgelegt sind.

Die gelieferten Eckdaten des Projekts zu aufgewandten Ressourcen, Governance-Strukturen, Finanzen etc. müssen sich zusammen mit den bereits erzielten Resultaten in den Gesamtkontext der Wirkungslogik einordnen lassen und eine Standortbestimmung ermöglichen. Nur dann ist eine sinnvolle Bewertung erreichbar. Eine kleinteilige Zahlenflut mag zwar auf den ersten Blick professionell erscheinen, erlaubt aber ohne Kontextualisierung

keinen Bezug zu Outcome und Impact.

Wirkungsorientierung ist Qualitätsorientierung

Wirkungsorientierung basiert auf dem Wunsch nach Professionalisierung und der Einsicht, dass hohe Standards kein Zufall sein dürfen. Man mag vielleicht glauben, dass konzeptionelle Überlegungen, die von der Ebene von Vision, Mission und Werten ausgehen, dafür zu abstrakt sind. Mitunter wird argumentiert, dass klassisches Qualitätsmanagement oder betriebswirtschaftliche Controlling-Mechanismen geeigneter seien. Diese Werkzeuge reichten aus, um gemeinnützige, mildtätige und kirchliche Förderung zu professionalisieren.

Das ist ein Irrtum, denn damit grenzt man das Stiftungsmanagement zu sehr auf operativ-messbare Abläufe und auf die Binnenperspektive ein. Das Konzept der Wirkungsorientierung besteht nicht darin, in erster Linie Prozesse minutiös und mit Zahlen unterlegt abzubilden und daraus Zielvorgaben zu generieren, die numerisch überwacht werden können. Dies überfordert kleinere Körperschaften. Vor allem aber verengt es den Blick. Qualitätsmanagement und Controlling befassen sich schließlich nur mit der Ebene des Outputs. Beide Methoden sind zwar als betriebliche Instrumente sehr effektiv. Sie werden – zumindest für sich genommen – dem gemeinnützigen Sektor jedoch nicht gerecht.

Natürlich ist Messung wichtig. Aber professionelles Stiftungsmanagement stellt vor allem das Verstehen von Wirkungszusammenhängen in den Mittelpunkt, weil dadurch die eigene Arbeit eine klare Richtung und einen verlässlichen Maßstab erhält. Diese Wirkung findet in der Regel außerhalb der eigenen Organisation statt und ist zudem nicht immer durch Kennzahlen fassbar.

Der Outcome bei einer Zielgruppe oder der Impact für die Gesellschaft lassen sich nicht in der gleichen Form festhalten wie Umsatz, Stückzahlen oder Marktanteile. Sie können nicht aufs Komma genau quantifiziert und allein durch Datenmetriken abgebildet werden. Impact erfolgt oft zeitverzögert. Er erfordert ein genaues analytisches Separieren. Die Veränderungen, die Output und Outcome anstoßen, müssen von anderen, parallel wirksamen Faktoren getrennt werden. Schließlich manifestieren sich im sozialen und gesellschaftlichen Wandel stets viele Einflüsse gleichzeitig.

Anders ausgedrückt: Wer gesellschaftliche Veränderungen erreichen möchte, sollte mehr als nur Maßnahmen optimieren. Er oder sie muss außerdem die gesellschaftlichen Effekte in den Blick nehmen, die sich durch das eigene Handeln ergeben – oder ausbleiben.

Beispiel: Harte Indikatoren sind nur ein Teil der Wahrheit

Eine der wenigen harten Zahlen, die sich auf dem Gebiet der Projektförderung verlässlich herausdestillieren lassen, ist der “Overhead” an Verwaltungskosten. So wird dieser Posten, zum Fördervolumen in Bezug gesetzt, zum vermeintlich objektiven Indikator für effiziente Stiftungsarbeit.

Diese Einschätzung erweist sich bei näherer Betrachtung als wenig stichhaltig. Wenn Stiftungen dadurch dazu motiviert werden, bevorzugt in konkrete Projekte zu investieren und darüber die Trägerorganisation oder deren Infrastruktur zu vernachlässigen, ist das Ergebnis eine chronische Unterfinanzierung der Strukturen. Sie wirkt sich unmittelbar auf die Leistungsfähigkeit der geförderten Organisation aus. Mittelknappheit gefährdet indirekt die Wirkungsziele des Projekts. Ein typisches Beispiel sind unterbezahlte, überlastete Belegschaften mit den zwangsläufigen Folgen von hoher Fluktuation, Motivationsproblemen und mangelnder Qualität.

Sinnvolle Indikatoren entwickeln

Zeitgemäßes Stiftungsmanagement sollte auf ein umfassendes Konzept von Indikatoren setzen, um die Qualität der Förderarbeit abbilden zu können.

Indikatoren, die Eignung eines Förderprojekts sichtbar machen können, sind etwa die überzeugende Darstellung des gesellschaftlichen Grundproblems, das ein Projekt angehen will, und das Skizzieren der angestrebten Veränderungen.

Wie detailliert und sachlich fundiert wird beides beschrieben? Auch die Beschreibung der Wirkung der geplanten Aktivitäten bei den Zielgruppen ist ein solcher Indikator, und natürlich die explizite Projektstrategie. Wenn solche Kursbestimmungen in klarer Form vorliegen, ermöglicht das Prognosen zum Erfolg einer Maßnahme.

Eine zweite Art von Indikator auf Seite von Förderprojekten ergibt sich, wenn Leitung, Strukturen und Mitarbeitende unter die Lupe genommen werden. Wie werden Entscheidungen angegangen, Zuständigkeiten geklärt, Personalfragen gelöst und Konflikte beigelegt? Wie steht es um Kontroll- und Aufsichtsmechanismen?

Für die Qualität der eigenen Arbeit gibt es aber auch wichtige stiftungsspezifische Indikatoren. Dazu gehören etwa die qualitative Güte der Förderanträge, das Aufkommen an Spenden und Zustiftungen, die Wahrnehmung der Stiftung in der Öffentlichkeit (von der Zahl der Nennungen in Pressespiegeln bis hin zu Interviewanfragen), die Zahl und Qualität von Kooperationen mit anderen Akteurinnen und Akteuren im Themenfeld und nicht zuletzt die Zufriedenheit der eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Wie erwähnt sind derartige Indikatoren nicht einfach quantifizierbar. Aber sie ermöglichen eine stringente und systematische Erfassung der Wirkung durch durchgängige, invariante Kriterien – sowohl zur Beurteilung der eigenen Leistung wie der von potenziellen und tatsächlichen Förderpartner*innen.

Wenn es gelingt, diese Indikatoren bei jedem Projekt und jeder Fördermaßnahme in konkrete Beurteilungen zu übersetzen, findet Stiftungsarbeit auf einem professionellen, wirkungsorientierten Niveau statt und muss den prüfenden Blick Dritter nicht scheuen.

Praxisaspekte wirkungsorientierten Arbeitens

In die Praxis umsetzen lässt sich professionelles, wirkungsorientiertes Stiftungsmanagement durch systematische Abläufe.

- Die Wirkung von Förderprojekten muss konkret geplant werden. Dazu müssen Bedarfe und Akteure identifiziert, Förderschwerpunkte gesetzt und eine Strategie entwickelt werden. Dies gilt insbesondere in Krisenzeiten.

- Wirkungsorientierung muss naturgemäß auch die operative Umsetzung prägen. Die Arbeit der (Förder-) Stiftung besteht weiterhin darin, Förderpartner*innen auszuwählen und die konkrete Form der Partnerschaft zu gestalten. Dies geschieht aber anhand einer vorab festgelegten Wirkungslogik. Zuständigkeiten und Verantwortung müssen klar definiert sein – nur dann kann sich eine klare Zielausrichtung auch umsetzen lassen.

- Außerdem wird die Arbeit einer Wirkungsanalyse unterzogen. Dabei kann und sollte die Stiftung die Förderpartnerin unterstützen.

- Dazu gehört auch das geordnete, von langer Hand geplante Beenden der Förderung, um die Nachhaltigkeit und Verstetigung der erzielten Resultate zu gewährleisten.

- Ein weiterer Praxisaspekt liegt im nachhaltigen Fokus auf der Verbesserung der eigenen Arbeit. Das Etablieren einer Lern- und Verbesserungskultur ist für eine professionell arbeitende Stiftung unerlässlich. Die Ergebnisse jedes Projekts müssen analysiert und die Erkenntnisse konstruktiv umgesetzt werden.

Die kritische Überprüfung darf sich nicht auf operative Aspekte allein beschränken. Auch Vision und Mission müssen regelmäßig in Augenschein genommen werden. Wenn Bedarfe und Umfeld sich ändern, muss die Stiftung ihre Stiftungsstrategie neu ausrichten und auch programmatisch reagieren.

Fazit

Viele Stiftungen stehen unter Druck – wirtschaftlicher Art,

aber auch in Bezug auf Legitimierung.

Für Zukunftsperspektiven sorgt die

Orientierung an wirkungsorientierter Stiftungsarbeit. Es gilt, die

Fördertätigkeit auf eine Förderlogik und strategische Wirkungsziele hin

auszurichten, um den Herausforderungen der Zeit zu begegnen. Das bedeutet

keinen Bruch mit der eigenen Tradition. Es schafft vielmehr die Möglichkeit,

die eigene Identität zu erhalten und weiterzuentwickeln.

Natürlich bieten die geschilderten Prinzipien kein

Patentrezept mit Erfolgsgarantie. Auch wirkungsorientierte Förderarbeit muss

mit gelegentlichen Fehlschlägen umgehen; Erfolge wollen erkämpft sein. Aber die

Neuausrichtung auf Wirkung schafft stabile Voraussetzungen für erfolgreiches

Arbeiten unter veränderten Bedingungen.

Eine Stiftung kann sich selbstbewusst der Öffentlichkeit

stellen, wenn sie im konkreten Alltag belegt, dass sie keine Almosen verteilt,

sondern soziale Investments tätigt, mit einem strategische Plan, in kritischer

Selbstüberprüfung und in Zusammenarbeit mit gleichberechtigten Partnern. Sie

kann ihre Berechtigung nicht nur durch ihren Anspruch, sondern auch durch ihre

Resultate untermauern. Und sie wird sich auch um eine der wichtigsten Ressourcen

keine Sorge machen müssen: die Motivation der eigenen Mitarbeitenden.